El 22 de octubre de 1895, desde Los Mangos de Baraguá, el General y Lugarteniente del Ejército libertador Antonio Maceo y Grajales, secundaba la acción de Gómez de dirigirse hacia Las Villas. El 13 de noviembre acampa Maceo en La Matilde donde permaneció tres días. Lo acompañaban los representantes del Gobierno y las fuerzas camagüeyanas. En la vivienda de la finca fueron alojados el Presidente Cisneros y los demás representantes del Gobierno, el resto de las fuerzas se ubicaron en los alrededores.

El 15 de noviembre, Enrique Loynaz del Castillo, recorría la casa con algunos amigos. En una ventana y bajo una bandera española habían escrito unos versos ofensivos. Sus compañeros quisieron borrarlos. Loynaz, sobre la otra hoja de la ventana pintó una bandera cubana y escribió las estrofas de lo que más tarde fue el Himno Invasor.

Con sus propias palabras Enrique Loynaz del Castillo en una conferencia dedicada a la Sociedad de Artes y Letras Cubanas, en los salones de la Benemérita Casa de Maternidad y Beneficencia, el día 12 de febrero de 1943, describe cómo surgió el Himno Invasor:

"A nadie habíasele ocurrido crear un himno para la tremenda campaña que iba a decidir la suerte de la Patria. Por mera casualidad, fue ocurrencia mía. El Ejército Invasor, al mando del general Maceo, acampó, en compañía de las fuerzas camagüeyanas, comandadas por el general José María Rodríguez (Mayía), en el gran potrero La Matilde, propiedad que fue del doctor Simoni, padre de dos admirables cubanos, Matilde, esposa del general Eduardo Agramonte Piña, y Amalia, la romántica y adorada compañera del general Ignacio Agramonte. Era el 15 de noviembre de 1895.

Algunos amigos, apenas acampados, recorríamos la casa de La Matilde, y de paso alguna raspadura obteníamos de los miembros del Gobierno allí alojados.

Vimos en las paredes del edificio no pocos insultos que nos dejó el enemigo, allí acampado hasta nuestra aproximación, en vez de esperarnos para combatir. En una ventana, blanca y azul, algo distinto leímos: unos bellos versos, bajo el dibujo de una pirámide, coronada por española bandera. Quiso borrarla un compañero: me opuse y lo convencí de que las letras y las artes, bajo cualquier bandera, son patrimonio universal, ajeno a los conflictos de los hombres.

En ese momento, sobre la otra hoja de la misma ventana, pinté la adorada bandera de Cuba, y bajo su glorioso palio escribí estos versos, que me esfuerzo en recordar con la exactitud posible a casi medio siglo de distancia: Alguna que otra estrofa, innecesaria, escrita en aquella ventana, fue por mí suprimida, o modificada durante la campaña, por no avivar innecesarios odios.

En aquel ambiente patrio, caldeado al rojo, los versos de la Invasión, como en seguida los llamaron, fueron como reguero de pólvora…

La gran casa se colmó de oficiales y soldados que sacaban copias y agotaban el papel y la amabilidad del Gobierno. El Presidente Cisneros decidió mudarse. “No podemos con este gentío, trabajar. Tu himno nos desaloja”. ¡El himno estaba consagrado!

Aquel exitazo inesperado me animó a buscarle melodía apropiada al verso. Horas y horas de solitarios ensayos, fijaron en mi memoria la melodía, altiva y enardecedora.

Enseguida me dirigí al general Maceo, mi compañero de cuarto y de peligros, en Costa Rica: “General, aquí le traigo un himno de guerra, que merecerá el gran nombre de usted: déjemelo tararear”.

“Pues bien”, me respondió el General. Y a medida que yo canturriaba los versos, la mirada se le animaba. Al terminar, en la estrofa evocadora de las trompetas de carga, puso sobre mi cabeza su mano mutilada por la gloria…

“Magnífico –dijo–. Yo no sé de música, para mí es un ruido, pero ésta me gusta. Será el Himno Invasor; sí, quítele mi nombre, y recorrerá en triunfo la República…”. Luego agregó: “Véame a Dositeo, para que mañana temprano lo ensaye la Banda”. “General –objeté– tiene que ser ahora mismo, porque mañana se me habrá olvidado esta tonada, como me ha pasado con otras”. “Pues bien, vaya ahora mismo y traiga a Dositeo”.

Era el capitán Dositeo Aguilera, el jefe de la pequeña banda del Ejército Invasor: agradable, inteligente y acogedor.

“Lo he llamado –le dijo el general– para que la Banda toque un himno de guerra, que le va a cantar el comandante Loynaz. Váyanse por ahí y siéntense en alguna piedra, donde nadie los moleste; trabajen, hasta que la Banda toque exactamente el Himno Invasor. Apúreme eso”.

En dos taburetes Dositeo y yo nos pusimos al trabajo. Apenas media hora habría, a mi juicio, transcurrido, y ya estaba completa en el pentagrama la melodía, que le fui tarareando en sus tres variaciones armónicas.

La volvió a tararear leyendo sus notas. La celebró, pero agregó: “No se me contraríe si le hago una pequeña corrección…”

Interrumpí: “El General dijo que exactamente…”. “Sí, pero ni el General, ni usted saben nada de música. Con las notas de este primer compás, no hay voz que llegue a los últimos. Y un himno se hace para el canto. Así en voz baja, únicamente, puede usted tararearlo. La corrección es poca cosa, bajar el primer compás.

Déjeme esto a mí, que necesito ahora mismo empezar el verdadero trabajo, instrumentar esto: y con la prisa que quiere el General”.

Al siguiente día el Ejército Invasor tenía un himno. Con él iba a recorrer la República.

El éxito de un canto depende en gran parte de su identificación con el ambiente espiritual. El Ejército sintió en aquellas altivas resonancias la interpretación de sus propios impulsos, proyectados en la fantasía de cargas arrolladoras…

En Mal Tiempo, al pasar frente a la banda que, a los compases frenéticos dirigidos por Dositeo, lanzaba sobre el campo de batalla las arrogantes vibraciones del Himno, el propio autor y cuantos iban con él, sintiéronse como impulsados, por invisibles alas, sobre las enemigas bayonetas.

Ya iban dispersos, y acuchillados, o caían en el pavoroso incendio de los cañaverales, los infantes de Canarias, y aún dilataba en la épica llanura sus ecos triunfales el himno de Maceo…

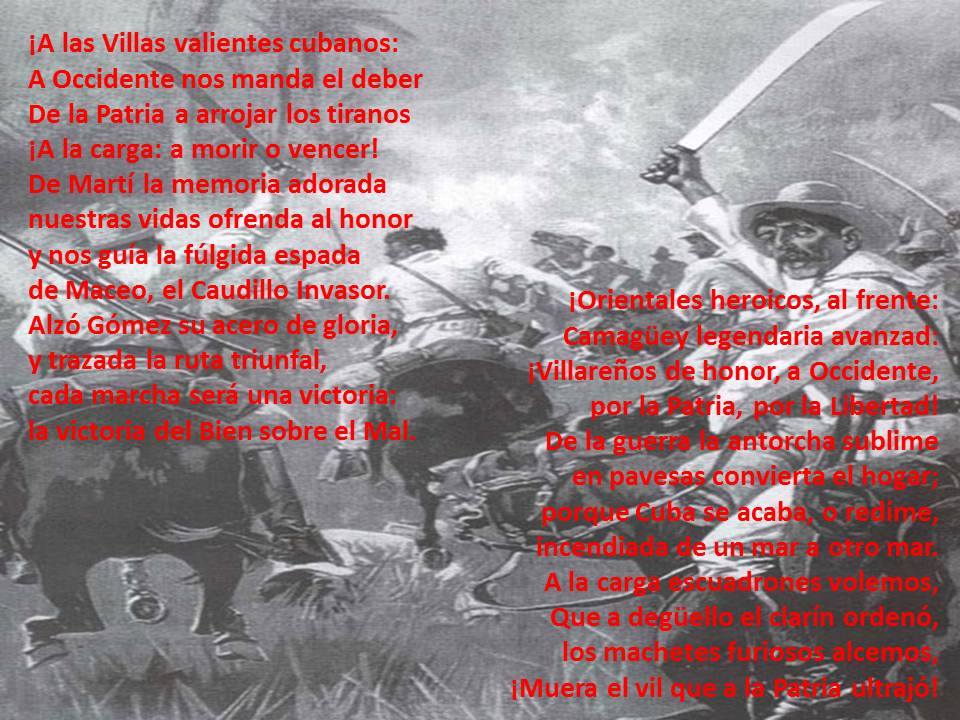

EL HIMNO INVASOR

Autor: General Enrique Loynaz del Castillo

A Las Villas valientes cubanos

A Occidente nos manda el deber

De la Patria arrojad los tiranos

A la carga: a morir o vencer.

De Martí la memoria adorada

Nuestras vidas ofrenda al honor

Y nos guía la fúlgida espada

De Maceo, el caudillo invasor.

Alzó Gómez su acero de gloria,

Y trazada la ruta triunfal,

Cada marcha será una victoria

La victoria del bien sobre el Mal.

Orientales heroicos, al frente

Camagüey legendario avanzad:

Villareños, de honor a Occidente.

Por la Patria, por la Libertad.

De la guerra la antorcha sublime

En pavesas convierta el hogar;

Porque Cuba acaba, o redime,

Incendiada de un mar a otro mar.

A la carga escuadrones volemos

Que a degüello el clarín ordenó,

Los machetes furiosos alcemos,

Muera el vil que la Patria ultrajó.

El 22 de octubre de 1895, desde Los Mangos de Baraguá, el General y Lugarteniente del Ejército libertador Antonio Maceo y Grajales, secundaba la acción de Gómez de dirigirse hacia Las Villas. El 13 de noviembre acampa Maceo en La Matilde donde permaneció tres días. Lo acompañaban los representantes del Gobierno y las fuerzas camagüeyanas. En la vivienda de la finca fueron alojados el Presidente Cisneros y los demás representantes del Gobierno, el resto de las fuerzas se ubicaron en los alrededores.

El 15 de noviembre, Enrique Loynaz del Castillo, recorría la casa con algunos amigos. En una ventana y bajo una bandera española habían escrito unos versos ofensivos. Sus compañeros quisieron borrarlos. Loynaz, sobre la otra hoja de la ventana pintó una bandera cubana y escribió las estrofas de lo que más tarde fue el Himno Invasor.

Con sus propias palabras Enrique Loynaz del Castillo en una conferencia dedicada a la Sociedad de Artes y Letras Cubanas, en los salones de la Benemérita Casa de Maternidad y Beneficencia, el día 12 de febrero de 1943, describe cómo surgió el Himno Invasor:

"A nadie habíasele ocurrido crear un himno para la tremenda campaña que iba a decidir la suerte de la Patria. Por mera casualidad, fue ocurrencia mía. El Ejército Invasor, al mando del general Maceo, acampó, en compañía de las fuerzas camagüeyanas, comandadas por el general José María Rodríguez (Mayía), en el gran potrero La Matilde, propiedad que fue del doctor Simoni, padre de dos admirables cubanos, Matilde, esposa del general Eduardo Agramonte Piña, y Amalia, la romántica y adorada compañera del general Ignacio Agramonte. Era el 15 de noviembre de 1895.

Algunos amigos, apenas acampados, recorríamos la casa de La Matilde, y de paso alguna raspadura obteníamos de los miembros del Gobierno allí alojados.

Vimos en las paredes del edificio no pocos insultos que nos dejó el enemigo, allí acampado hasta nuestra aproximación, en vez de esperarnos para combatir. En una ventana, blanca y azul, algo distinto leímos: unos bellos versos, bajo el dibujo de una pirámide, coronada por española bandera. Quiso borrarla un compañero: me opuse y lo convencí de que las letras y las artes, bajo cualquier bandera, son patrimonio universal, ajeno a los conflictos de los hombres.

En ese momento, sobre la otra hoja de la misma ventana, pinté la adorada bandera de Cuba, y bajo su glorioso palio escribí estos versos, que me esfuerzo en recordar con la exactitud posible a casi medio siglo de distancia: Alguna que otra estrofa, innecesaria, escrita en aquella ventana, fue por mí suprimida, o modificada durante la campaña, por no avivar innecesarios odios.

En aquel ambiente patrio, caldeado al rojo, los versos de la Invasión, como en seguida los llamaron, fueron como reguero de pólvora…

La gran casa se colmó de oficiales y soldados que sacaban copias y agotaban el papel y la amabilidad del Gobierno. El Presidente Cisneros decidió mudarse. “No podemos con este gentío, trabajar. Tu himno nos desaloja”. ¡El himno estaba consagrado!

Aquel exitazo inesperado me animó a buscarle melodía apropiada al verso. Horas y horas de solitarios ensayos, fijaron en mi memoria la melodía, altiva y enardecedora.

Enseguida me dirigí al general Maceo, mi compañero de cuarto y de peligros, en Costa Rica: “General, aquí le traigo un himno de guerra, que merecerá el gran nombre de usted: déjemelo tararear”.

“Pues bien”, me respondió el General. Y a medida que yo canturriaba los versos, la mirada se le animaba. Al terminar, en la estrofa evocadora de las trompetas de carga, puso sobre mi cabeza su mano mutilada por la gloria…

“Magnífico –dijo–. Yo no sé de música, para mí es un ruido, pero ésta me gusta. Será el Himno Invasor; sí, quítele mi nombre, y recorrerá en triunfo la República…”. Luego agregó: “Véame a Dositeo, para que mañana temprano lo ensaye la Banda”. “General –objeté– tiene que ser ahora mismo, porque mañana se me habrá olvidado esta tonada, como me ha pasado con otras”. “Pues bien, vaya ahora mismo y traiga a Dositeo”.

Era el capitán Dositeo Aguilera, el jefe de la pequeña banda del Ejército Invasor: agradable, inteligente y acogedor.

“Lo he llamado –le dijo el general– para que la Banda toque un himno de guerra, que le va a cantar el comandante Loynaz. Váyanse por ahí y siéntense en alguna piedra, donde nadie los moleste; trabajen, hasta que la Banda toque exactamente el Himno Invasor. Apúreme eso”.

En dos taburetes Dositeo y yo nos pusimos al trabajo. Apenas media hora habría, a mi juicio, transcurrido, y ya estaba completa en el pentagrama la melodía, que le fui tarareando en sus tres variaciones armónicas.

La volvió a tararear leyendo sus notas. La celebró, pero agregó: “No se me contraríe si le hago una pequeña corrección…”

Interrumpí: “El General dijo que exactamente…”. “Sí, pero ni el General, ni usted saben nada de música. Con las notas de este primer compás, no hay voz que llegue a los últimos. Y un himno se hace para el canto. Así en voz baja, únicamente, puede usted tararearlo. La corrección es poca cosa, bajar el primer compás.

Déjeme esto a mí, que necesito ahora mismo empezar el verdadero trabajo, instrumentar esto: y con la prisa que quiere el General”.

Al siguiente día el Ejército Invasor tenía un himno. Con él iba a recorrer la República.

El éxito de un canto depende en gran parte de su identificación con el ambiente espiritual. El Ejército sintió en aquellas altivas resonancias la interpretación de sus propios impulsos, proyectados en la fantasía de cargas arrolladoras…

En Mal Tiempo, al pasar frente a la banda que, a los compases frenéticos dirigidos por Dositeo, lanzaba sobre el campo de batalla las arrogantes vibraciones del Himno, el propio autor y cuantos iban con él, sintiéronse como impulsados, por invisibles alas, sobre las enemigas bayonetas.

Ya iban dispersos, y acuchillados, o caían en el pavoroso incendio de los cañaverales, los infantes de Canarias, y aún dilataba en la épica llanura sus ecos triunfales el himno de Maceo…

Con la Invasión llegó a Mantua. Y tres años después lo escuchó la Capital entre el estampido de los cañones que saludaban la llegada del Ejército Libertador.

De La Matilde la columna cruzó y acampó en San Andrés, El Ciego de Najasa y Sabanas de Jimirú, sin disparar prácticamente un tiro. En El Ciego de Najasa, recibió Maceo de manos de Ramón Cisneros, el prefecto de Santa Cruz del Sur, una cierta cantidad de dinero por encargo del General en Jefe Máximo Gómez.